Rintik hujan mulai bermunculan ketika kabut perlahan datang dan menyelimuti sepanjang Jalan Raya Wanagiri, Buleleng. Jarak pandang menjadi sempit, bahkan lampu tidak bisa menembus kabut itu. Kendaraan yang harus melewatinya terpaksa melaju dengan sangat pelan. Pelan dan awas…

Pelan-pelan juga kabut mulai menipis, jarak pandang berangsur-angsur kembali, dan perlahan pemandangan mulai terlihat. Ketika melihat ke sisi kiri ada warung-warung berjejeran, mereka tidak sekedar menjual makanan, tapi juga panorama.

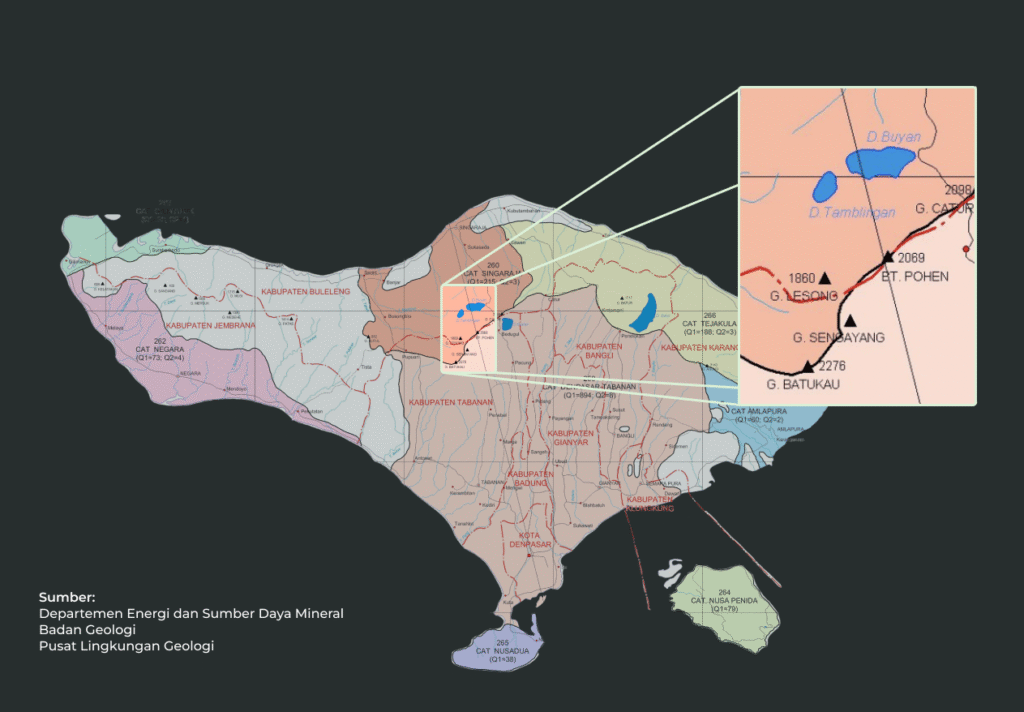

Warung-warung itu menawarkan tempat untuk melihat twin-lakes—banyak wisatawan menyebutnya demikian. Danau kembar itu adalah Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Meski disebut demikian, ternyata pencitraan keduanya cukup berbeda. Danau Buyan memang tampak lebih besar, tentu, luasnya mencapai 490 hektar, sedangkan Danau Tamblingan sekitar 146 hektar. Selain luas, lanskap alam keduanya juga berbeda. Ada pemukiman yang lebih luas di area Danau Buyan. Sementara itu di Tamblingan, hamparan hutan tampak lebih luas. Memang keindahannya cukup menarik perhatian orang yang melewatinya. Selain indah, danau dan sekitarnya juga menjadi sumber penghidupan, tidak hanya bagi makhluk di sekitar danau, tetapi juga bagi sebagian besar masyarakat Bali.

Bagi masyarakat Tabanan dan sebagian dari Buleleng meyakini sumber air mereka berasal dari Alas Mertajati, khususnya Danau Tamblingan. Keyakinan kolektif ini juga tertulis dalam sumber kesusastraan Bali (berdasarkan penelitian I Nyoman Wardi).

Setiap tahunnya Subak di sekitar Kabupaten Tabanan melaksanakan ritual mapag/mendak toya di tiga lokasi yang berbeda dalam siklus tiga tahun setiap Purnama Sasih Kapat. Tahun pertama di Pura Puncak Kedaton; kedua di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Mawa; dan ketiga di Pura Ulun Danu Tamblingan. Mapag toya juga dapat diartikan sebagai upacara menyambut (kedatangan) air. Dalam ritual ini juga dilaksanakan mulang pakelem—persembahan sesajen dan binatang kurban.

Mulang pakelem merupakan ritual memasukan atau menenggelamkan kurban ke air, perut bumi, atau di tengah hutan. Setelah subak secara kolektif melaksanakan ritual di sumber air utama, selanjutnya mapag toya juga akan dilaksanakan di setiap hulu sungai yang menjadi sumber air bagi masing-masing subak.

“Danau Tamblingan ini untuk penghidupan, astungkara akan tetap seperti ini, karena Danau Tamblingan juga menjadi sumber penghidupan bagi Seririt [Buleleng] dan Tabanan,” ungkap Wayan Suci.

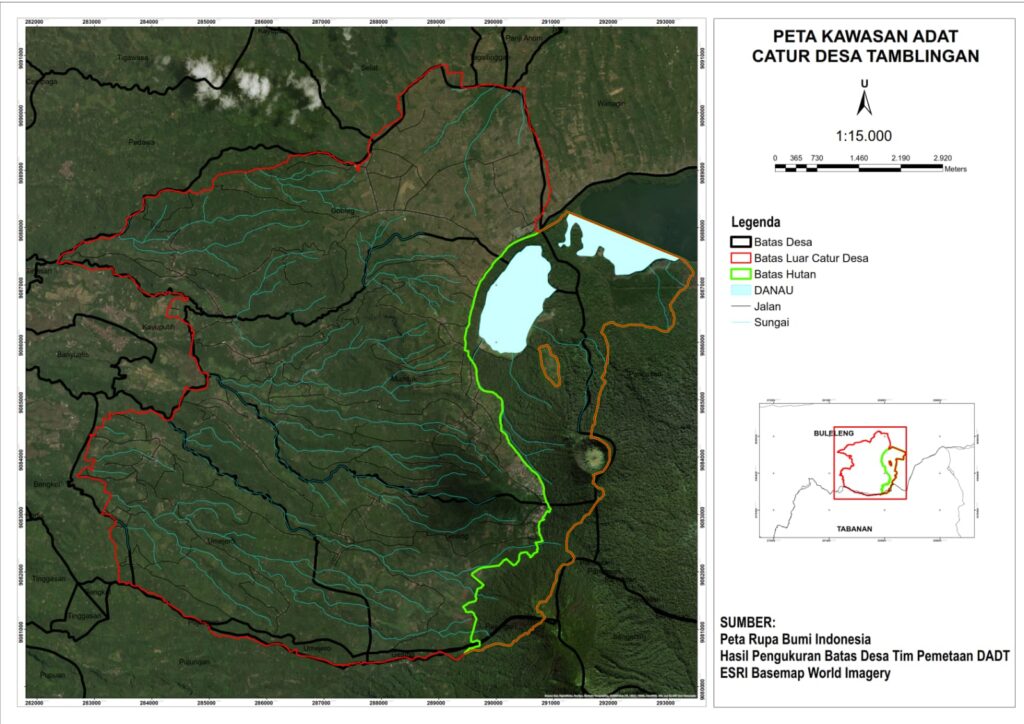

Wayan Suci merupakan seorang Menega, penjaga Danau Tamblingan. Peran ini tercatat dalam Babad Hindu Gobed Gobleg Nomor: Va/3318 lembar 142.a, bahwa yang diberikan tugas ngemong teleng–menjaga danau–adalah Abdi Panjak Wancing yang juga disebut sebagai Menega. Secara tertulis peran ini telah ada sejak abad ke-14. Menega merupakan bagian dari struktur adat dalam Masyarakat Adat Dalem Tamblingan (MADT). Ada empat wilayah yang termasuk dalam MADT atau disebut juga sebagai Catur Desa Adat Dalem Tamblingan, di antaranya Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umajero.

Salah satu dari Catur Desa yaitu Umajero secara historis berkaitan erat dengan sejarah pertanian. Desa Umajero sendiri berangkat dari istilah “Uma” yang berarti sawah dan “Jero” yakni rumah pemimpin adat di Adat Dalem Tamblingan. Desa Umajero sebelumnya memang diperuntukan sebagai daerah pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Adat Dalem Tamblingan. Mereka pun memiliki pemimpin adat yang disebut Dane Pangrajeg dengan “kerajaan” yang disebut Jeroan atau Jero.

Hingga saat ini Umajero masih menanam padi lokal yang diperuntukan menjadi sarana ritual serta memenuhi kebutuhan pangan desa. “Ritual mempersembahkan padi lokal ini dilakukan sebagai rasa syukur karena kehadiran air, sumber air kita berasal dari Tamblingan,” kata Nyoman Tirta, Kelian Subak Umajero.

Alas Mertajati, khususnya Danau Tamblingan juga diyakini menjadi sumber air bagi masyarakat di hilirnya. Sekitar 42 km jauhnya, ada subak-subak yang telah melestarikan ritual untuk menjaga sejarah, cerita, dan keyakinan bahwa hulu dan hilir saling berkaitan, yaitu Subak Catur Angga. Ada 20 subak yang tergabung dalam Subak Catur Angga dan menjadi salah satu warisan budaya dunia yang diakui UNESCO. Termasuk Subak Jatiluwih yang namanya sering muncul ketika publik membicarakan subak. “Kita mengawali di mapag toya dan ngulang pakelem di Danau Tamblingan, setelah itu di Batukaru, baru di subak masing-masing,” jelas Wayan Mustra, Pekaseh Subak Jatiluwih.

Subak Catur Angga terdiri dari 20 subak, yaitu Subak Jatiluwih, Subak Pancoran Sari, Subak Tegal Linggah, Subak Anyar Sangketan, Subak Keloncing, Subak Sri Gumana, Subak Bedugul, Subak Rejasa, Subak Tengkudak, Subak Tingkih Kerep, Subak Jatiluwih, Subak Penatahan, Subak Sangketan, Subak Piling, Subak Dalem, Subak Puring, Subak Wongaya Betan, Subak Puakan, Subak Pesagi, Subak Kedampal, dan Subak Piak. Seluruh subak yang tergabung dalam Subak Catur Angga memiliki ritual yang serupa dan keterikatan dengan pura-pura di bagian hulu dan hilirnya.

Catur Angga Batukaru–atau Batukau–merupakan empat pura penyangga Pura Luhur Batukaru, di antaranya Pura Pucak Petali yang diyakini sebagai pura untuk keharmonisan; Pura Besi Kalung untuk keselamatan; Pura Muncak Sari untuk kesejahteraan; dan Pura Tambawaras untuk kesehatan.

“Pura-pura ini [Catur Angga Batukau] berkaitan ke sana [Tamblingan], karena Pura Sad Khayangan Batukau itu. Sad Khayangan Bali Luhur Batukau itu sebagai purusa dan pradana-nya adalah Danau Tamblingan. Tamblingan itu sebagai sakti-nya daripada Batukaru, segala kesaktian, kekuatan alam semesta itu berada di Tamblingan,” jelas I Nyoman Sugiartha, Jro Mangku Pura Bulakan Jatiluwih.

Pelaksanaan ritual mendak toya dan pakelem juga merepresentasikan pengetahuan masyarakat, khususnya subak dalam memaknai alam yang bersifat interdependensi. Ritual yang dilakukan di Pura Gunung Batukaru (Pucak Kedaton), hulu dari DAS Mawa, dan Danau Tamblingan menunjukan adanya relasi di antara ketiga lokasi tersebut; khususnya ekosistem air yang berkaitan dengan iklim, ekosistem gunung dan hutan (wanagiri), Daerah Aliran Sungai (DAS), dan ekosistem danau.

Selain relasi dengan area gunung dan DAS, Danau Tamblingan juga disebut memiliki hubungan yang erat dengan Pura Luhur Pakendungan yang terletak di pesisir Tabanan. Hubungan ini menunjukan bahwa pengetahuan lokal masyarakat Bali telah meyakini adanya keterkaitan ekosistem antara hulu dan hilir.

“Danau Tamblingan itu sumber sepertiganya Bali, dari peta itu memang banyak sungai yang hulunya dari Tamblingan. Kemudian, kami juga ada melasti ke Labuan Aji [pantai], sepanjang jalan itu adalah daerah yang subaknya memakai air dari Tamblingan,” tutur Ketut San, anggota Baga Raksa Alas Mertajati.

Meskipun secara turun-temurun masyarakat adat–Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan subak di Bali–telah melestarikan ritual untuk menjaga hubungan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir, namun upaya ini belum sepenuhnya dihormati negara. Sudah lebih dari 17 tahun–tercatat setelah SK pemekaran desa pakraman keluar–MADT telah memperjuangkan hak tanah ulayatnya yaitu Alas Mertajati. Pemerintah, sejak masa kolonial hingga Indonesia merdeka telah merenggut hak masyarakat adat untuk merawat hutannya.

Pada 1927, pemerintah kolonial Belanda memutuskan wilayah Alas Mertajati sebagai hutan wisata dan 7 tahun kemudian menjadi Cagar Alam Batokaoe (RTK. 4). Saat itu juga Belanda mulai mewajibkan masyarakat untuk menanam kopi sebagai komoditas utama. Langkah ini mendorong alih fungsi lahan di sekitar Alas Mertajati. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan kebijakan revolusi hijau dan menghimbau petani untuk menanam bawang putih, vanili, dan kakao. Kemudian pada 1980an, pemerintah menggelar lomba nelayan di Danau Tamblingan. Alhasil banyak masyarakat selain MADT juga berdatangan dan bermukim di area Danau Tamblingan. Selain itu, ikan-ikan invasif mulai dilepaskan ke danau, yang menyebabkan ekosistem terganggu hingga terancamnya ikan endemik Tamblingan, yaitu be kuyuh.

Kemudian hadirnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 144/Kpts-II/1996 hingga SK No. SK.2847/Menhut-VII/KUH/2014 yang menetapkan Alas Mertajati sebagai Taman Wisata Alam (TWA) telah merenggut hak MADT, padahal leluhur mereka mewariskan pengetahuan untuk turut menjaga kelestarian hutan. Ini dapat dilihat dari temuan-temuan megalitik dan prasasti di Alas Mertajati.

Kini MADT tidak bisa masuk ke hutan adatnya, mereka harus melakukan serangkaian birokrasi untuk bisa memasuki tanah leluhur. Sementara itu, kabar tentang adanya penebangan liar terus bermunculan. Bahkan masyarakat sempat menangkap basah orang-orang yang diduga melakukan pembalakan liar. “Kita bekerja sama [dengan polisi], begitu dapat informasi, kita jagalah dan ketangkep lah satu truk penuh dengan kayu, ada empat orang di sana, 2 masyarakat biasa dan 2 orang BKSDA. Saya engga mengatakan orang BKSDA pencurinya, tapi faktanya itulah,” ungkap Putu Ardana, tim 9 dan bagian dari MADT.

Masyarakat tidak dapat mengawasi bahkan mencari tahu kondisi hutannya saat ini. Namun beberapa mata air di bagian hilir Alas Mertajati juga mengalami pengurangan debit, bahkan ada yang sudah mulai mengering.

Selain itu, berbagai rencana pembangunan pariwisata di Tamblingan datang silih berganti . Mulai dari rencana pembangunan kereta gantung, restoran apung, hingga pengembangan wahana atraksi air. Bahkan pemerintah pun turut menekan MADT untuk menerima rencana tersebut. “Yang saya herankan itu ya, katanya konservasi, tapi kenapa investor-investor jadi gampang masuk dan malah merusak lingkungan kita. Jadi katanya konservasi, tapi kenapa malah banyak degradasi yang terjadi,” ungkap Andra, anggota Brasati.

Terancamnya Alas Mertajati dengan berbagai ijin yang keluar telah menjadi alarm bagi MADT. Tidak hanya dilarang untuk mengakses sumber penghidupan dan tanah leluhurnya, tapi juga ada upaya untuk ‘merusak’ hutan adat. Awalnya informasi ini hanya sampai di telinga para tetua adat, namun mereka menyadari bahwa MADT perlu bersikap akan ancaman itu. “kewajiban kita sebagai masyarakat adat yang dikasih amanah oleh leluhur kita, itu sudah tersirat di dalam prasasti abad ke-9 Ugrasena dan yang lain,” jelas I Gusti Ngurah Agung Pradnyan, Pengerajeg Adat Dalem Tamblingan.

Berangkat dari diskusi-diskusi antar tetua adat, lalu hadir perbincangan di ranah pemuda. Para pemuda yang hampir tercerabut dari akarnya karena relasi dengan hutan yang dipaksakan untuk diputus oleh negara. “Pada saat pertama kali terjun, kami pun engga tahu apa-apa sebenarnya soal hutan kami,” ungkap Tut San.

Namun, Alas Mertajati memanggil mereka kembali, keterlibatan pemuda semakin hari semakin bertumbuh. Mereka telah menanam benih-benih perlawanan dan menemukenali sejarah tanah dan tradisinya, hingga 14 Oktober 2020 Baga Raksa Alas Mertajati (Brasti) terbentuk. Sampai saat ini orang-orang muda dari MADT telah menyusun 5 baga–divisi–untuk mendukung perjuangan Alas Mertajati. Pertama, Baga Jagabaya yang berfokus pada konservasi hutan dan danau. Kedua, Baga Widya yang berperan dalam upaya-upaya edukasi, terutama tentang sejarah dan nilai-nilai yang diyakini MADT. Ketiga, Baga Sri Sedana yang bertugas untuk menjaga keberlanjutan organisasi melalui prinsip ekonomi konservasi. Keempat, Baga Manguri sebagai divisi yang memegang peran dalam data dan informasi. Terakhir yaitu Baga Jejaring, seperti namanya, divisi ini bertugas untuk aktif menjalin relasi dan membangun jejaring di internal dan luar MADT.

“Brasti ini organisasi yang kita anggap lebih modern, organisasi modern yang kita siapkan untuk menghadapi dinamika jaman, menghadapi modernitas, menghadapi kapitalisme yang kebablasan,” jelas Putu Ardhana, bagian dari Tim 9 MADT.

Masyarakat Adat Dalem Tamblingan memang terhimpit atas segala gempuran kebijakan dan investasi yang tidak berpihak pada alam dan masyarakat. Namun, mau tidak mau, mereka beradaptasi, melawan dominasi melalui nilai-nilai tradisi. Mereka hadir dan memperkuat satu sama lain untuk bertahan dalam reruntuhan yang diakibatkan oleh kapitalisme, seperti jamur matsutake.

Pasca bom atom yang menghancurkan Hiroshima pada 1945, dilaporkan makhluk yang pertama kali dapat hidup adalah jamur matsutake. Hingga sekarang jamur liar ini sangat dihargai oleh masyarakat Jepang, bahkan sampai mengimpornya. Matsutake dapat tumbuh dari hutan yang telah dihancurkan manusia.

Matsutake berkembang di antara reruntuhan pohon-pohon. Untuk itu ia tidak bisa tumbuh tanpa spesies dan lingkungannya. Akar-akar pohon telah memberikan matsutake nutrisi; begitu juga sebaliknya, matsutake membantu pohon untuk hidup di tanah tanpa humus yang subur. Terjadi hubungan mutualisme di antara matsutake dan sekitarnya. Jamur ini juga tidak sepenuhnya bisa dibudidayakan karena memerlukan keragaman multispesies hutan yang dinamis. Begitu juga dengan manusia yang terbentuk dari intervensi multispesies. Untuk bertahan perlu adanya “bantuan”, karena kita tumbuh melalui kolaborasi antara diri dan antar spesies.

Kolaborasi juga yang menjadi kekuatan untuk melawan dominasi dan ketidakadilan. Langkah ini yang dilakukan MADT untuk bertahan, tumbuh, dan melawan. Brasti hadir dari kepedulian terhadap Alas Mertajati, alam Bali dan segala yang hidup, menghidupi, dan dihidupi darinya. Perjuangan Alas Mertajati adalah perjuangan lintas masyarakat; tentunya ada Masyarakat Adat Dalem Tamblingan, kemudian subak, pemuda, peneliti, aktivis, pelajar, hingga jurnalis.

“Kita jelas-jelas memanfaatkan air dari Danau Tamblingan wajib hukumnya untuk angkat bicara nike. Kalaupun mungkin suara tiang didengar, tiang tidak setuju. Udah jelas nanti pengaruh pada kelestarian nanti berkurang, pengaruh air juga pasti nanti,” ungkap I Made Sudarsa, Pekaseh Subak Penataran, Marga, Tabanan.

Solidaritas yang tumbuh dari perjuangan Alas Mertajati juga perjuangan interseksionalitas. Keberlanjutan hutan juga berarti keberlanjutan ketersediaan air, kemandirian pangan, dan kedaulatan masyarakat adat. Akses terhadap air dan pangan adalah hak asasi manusia, sehingga negara semestinya menghargai dan mendukung perjuangan Alas Mertajati. Namun sejak 2019 hingga saat ini peta partisipatif yang menunjukan wilayah Alas Mertajati sebagai tanah ulayat MADT belum juga ditandatangani pemerintah. Padahal penyusunan peta tersebut telah dilandaskan dengan sangat mempertimbangkan sejarah dan tradisi Adat Dalem Tamblingan.

Namun dorongan naluriah untuk bersolidaritas terus hadir, tidak hanya dari masyarakat adat, tapi juga berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di hilir Tamblingan. Solidaritas sosial ini tidak hanya muncul dari perasaan cinta dan simpati, tapi sebuah naluri yang memang telah ada dan mengakar dalam makhluk hidup. Kropotkin menyebutnya sebagai “mutual aid,” sebuah praktik saling bantu dan saling dukung yang menghasilkan ‘kegembiraan’ dalam kehidupan sosial. Kondisi ini mempertegas bahwa untuk bisa bertahan, makhluk hidup tidak selalu harus ‘mengalahkan’ makhluk hidup lainnya–seperti yang Darwinian sebut dengan hukum alam. Bahwa ada dorongan bergotong-royong dalam sebuah kelompok untuk dapat bertahan hidup; adanya hukum saling bantu di alam.

Solidaritas Alas Mertajati selayaknya matsutake di tengah reruntuhan. Ia tumbuh dari perlawanan bersama dengan keterlibatan masyarakat, ingatan kolektif, sejarah, dan alam di sekitarnya. Perjuangan ini semakin kuat, tumbuh, dan menjamur untuk melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa.

Sumber:

Badan Registrasi Wilayah Adat. (n.d.). Wewidangan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Diakses pada 22 Maret 2025, dari https://brwa.or.id/wa/view/X2tpVU9KYlNrYXc

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (n.d.). Danau Buyan tidak populer namun wajib dikunjungi saat ke Buleleng. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 22 Maret 2025, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/13963/Danau-Buyan-tidak-populer-namun-wajib-dikunjungi-saat-ke-Buleleng.html

Food and Agriculture Organization. (n.d.). The right to adequate food and the right to water. Diakses pada 22 Maret 2025, dari https://www.fao.org/4/y4683e/y4683e13.htm

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). Kawasan hutan: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.170/Menhut-II/2012. Diakses pada 22 Maret 2025, dari https://www.ksda-bali.go.id/data-informasi/kawasan-hutan

Kropotkin, P. (2006). Mutual aid: A factor of evolution. Courier Corporation.

Lontar Krama Desa Gobleg. (n.d.). Babad Hindu Gobed Gobleg Nomor: Va/3318. UPTD Gedong Kirtya.

MDE. (2011, 28 Juni). MUDP didesak batalkan pemekaran desa adat. Antara News. Diakses pada 22 Maret 2025, dari https://bali.antaranews.com/berita/31932/mudp-didesak-batalkan-pemekaran-desa-adat

Pemerintah Kabupaten Buleleng. (n.d.). Danau Buyan dan Danau Tamblingan merupakan kawasan strategis provinsi. Diakses pada 22 Maret 2025, dari https://bulelengkab.go.id/informasi/download/danau-buyan-dan-danau-tamblingan-merupakan-kawasan-strategis-provinsi-23.pdf

Pramesti, D. (2024). Menuntut hak hutan dan air: Kala masyarakat adat Dalem Tamblingan di Bali jadi turis di tanah sendiri. Project Multatuli. Diakses pada 22 Maret 2025, dari https://projectmultatuli.org/menuntut-hak-hutan-dan-air-kala-masyarakat-adat-dalem-tamblingan-di-bali-jadi-turis-di-tanah-sendiri/

Salamanca, A. M. (2015). Managing a living cultural landscape: Bali’s subaks and the UNESCO World Heritage Site. Stockholm Environment Institute. Dari: http://www.jstor.com/stable/resrep00473.7

Sutaba, I. M., dkk. (2007). Situs Tamblingan. Balai Arkeologi Denpasar & Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.

Tsing, A. L. (2015). The mushroom at the end of the world: On the possibility of life in capitalist ruins. Princeton University Press.

Disclaimer: Tulisan ini pertama kali terbit di Buletin Pamflet Generasi “Hidup di Tengah Reruntuhan” pada 9 Mei 2025